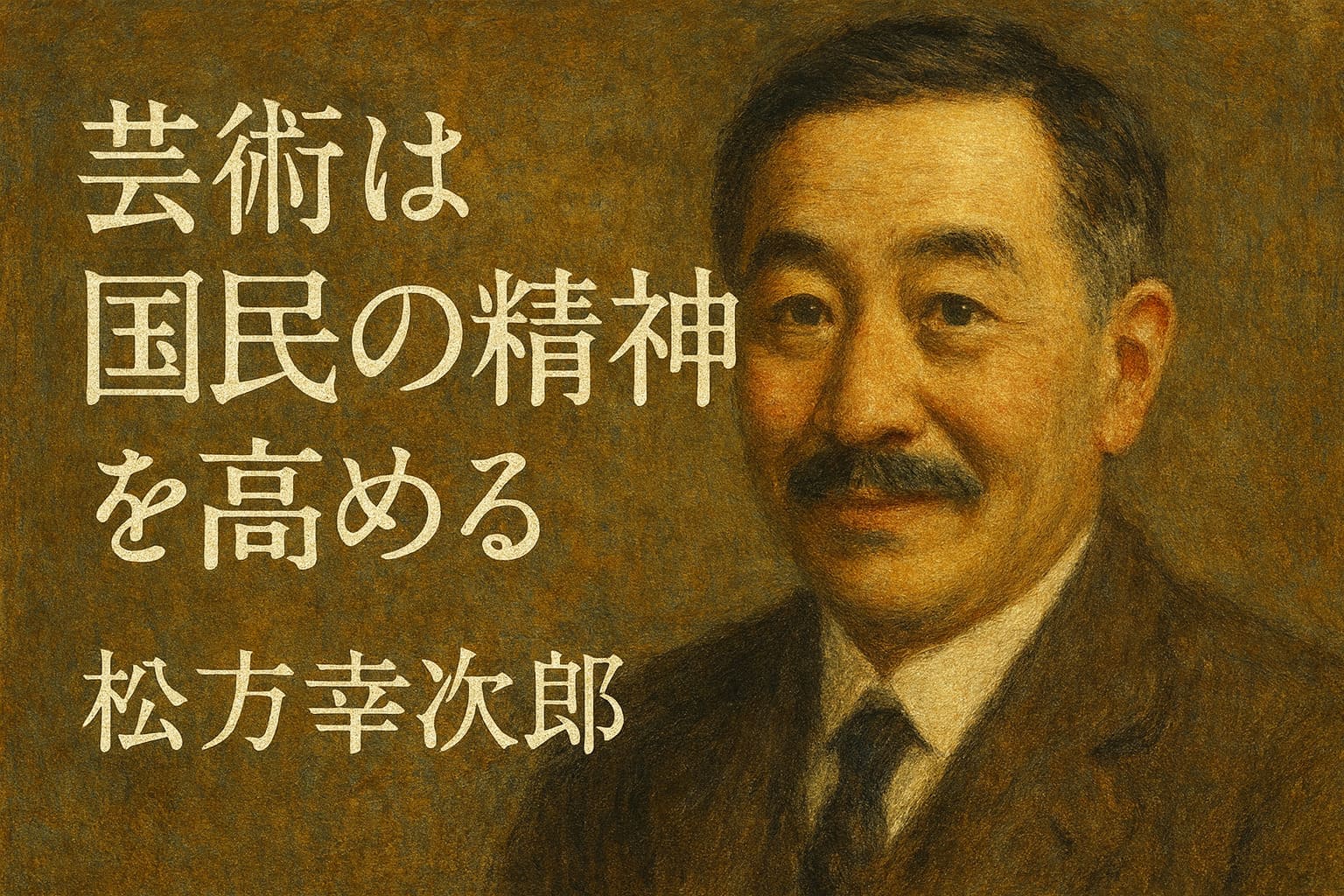

松方幸次郎(1865-1950)は、川崎造船所(現・川崎重工業)の初代社長として日本の産業発展に尽力し、さらに「松方コレクション」と呼ばれる西洋美術収集によって国立西洋美術館の礎を築いた人物です。政治家、文化人としても幅広く活動した松方の生涯と功績を振り返り、現代に通じる思想を探ります。

第1章 松方幸次郎の生涯

松方幸次郎(1865-1950)は、明治から昭和にかけて日本の産業界と文化界に大きな足跡を残した人物です。彼は鹿児島県に生まれ、父は明治の元勲で第4代・第6代内閣総理大臣を務めた松方正義でした。幼少期から国際的な視野を養う教育を受け、のちにイギリスやアメリカ、フランスへと留学し、欧米の先進的な産業技術や文化を吸収しました。

帰国後は川崎造船所に入り、初代社長として近代的な経営体制を導入します。大型船の建造や鉄道車両、航空機分野にも事業を広げ、日本の産業近代化に大きく貢献しました。その経営手腕によって川崎造船所は後の川崎重工業へと発展し、日本の基幹産業を支える存在へと成長していきます。

同時に、彼は政治の世界でも活動しました。衆議院議員として政界に関わり、国内外の人脈を広げるとともに、国際感覚を活かした発言や行動で注目を集めました。産業人としての手腕と、文化や政治に対する見識を兼ね備えた稀有な人物だったのです。

松方幸次郎の人生を語る上で欠かせないのが、西洋美術収集への情熱です。第一次世界大戦後の混乱期にヨーロッパを訪れ、モネやロダン、ピサロなどの作品を大量に購入しました。この収集は「松方コレクション」と呼ばれ、やがて国立西洋美術館の設立へとつながる大きな遺産となりました。

彼の生涯は、産業の発展と文化の育成を両立させた先駆的な試みの連続であり、日本の近代化に欠かせない役割を担ったものでした。

第2章 松方幸次郎の名言と解説

松方幸次郎の残した直接的な言葉は多くは伝わっていません。しかし、彼の事業や美術収集の姿勢から、その思想を端的に示すとされる表現がいくつか知られています。

その一つが、「芸術は国民の精神を高める」という理念です。これは彼が美術品を単なる個人の趣味として収集したのではなく、日本人に本物の西洋美術を見せることで文化水準を引き上げたいという意図を示しています。当時の日本は近代化の過程にあり、産業の発展とともに精神的な豊かさを培うことが不可欠であると松方は考えていました。

また、彼の経営や収集活動の根底には、「未来を見据えた行動を」という姿勢がありました。川崎造船所での経営も、松方コレクションの形成も、短期的な利益や自己顕示ではなく、日本の将来に役立つ基盤づくりを目指していました。とくに「共楽美術館」という構想に象徴されるように、芸術を社会全体の共有財産とする考え方は先見的でした。

こうした言葉や理念は、松方本人が著作や講演で体系的に残したものではありませんが、彼の行動そのものが信念を物語っています。つまり、松方の名言とは文字通りの「言葉」よりも、彼の生涯を通じた実践の中に表れている思想だといえるでしょう。

第3章 松方幸次郎の共通思想

松方幸次郎の生涯を通じて一貫して見られるのは、「産業の発展と文化の育成を同時に進める」という思想です。彼にとって経済的繁栄と文化的豊かさは対立するものではなく、むしろ両立させるべき車の両輪でした。

川崎造船所の経営では、日本を近代国家へと押し上げるために不可欠な造船・鉄道・航空といった重工業を強化し、国家の経済基盤を築きました。一方で、美術収集においては、西洋の一流作品を日本に持ち込み、国民に「本物」に触れる機会を提供することで精神文化を高めようとしました。

この「経済と文化の調和」という考え方は、同時代に活躍した渋沢栄一が説いた「論語と算盤」とも響き合うものです。渋沢が道徳と経済の両立を主張したように、松方もまた産業と芸術を両立させることで国家の真の発展を目指しました。

つまり松方の思想の核は、物質的な豊かさと精神的な充実を不可分のものと捉える未来志向にあります。この視点は、今日の社会における文化投資や社会貢献活動の原型ともいえるでしょう。

第4章 現代的活用

松方幸次郎の思想は、現代社会においても大きな示唆を与えてくれます。彼が強調した「産業と文化の両立」は、グローバル化やデジタル化が進む現代においてさらに重要性を増しています。

まず、企業経営における文化投資の意義です。松方が自らの事業収益を美術収集に注いだように、現代の企業もCSR(企業の社会的責任)や文化活動を通じて社会に還元する姿勢が求められています。芸術や教育、地域文化への支援は、単なる寄付ではなくブランド価値の向上や社会的信頼を築く基盤となります。

次に、個人レベルでの学びです。松方は海外留学で得た国際的な感覚を基に、日本に新しい価値を持ち込みました。今日の私たちも、世界の多様な文化や芸術に触れることで創造力や想像力を磨き、仕事や生活に活かすことができます。

さらに、国や社会全体への応用も考えられます。文化や芸術に力を注ぐことは、観光振興や国際交流、教育水準の向上といった多方面に波及効果をもたらします。松方が志した「共楽美術館」という構想は、現代の文化施設やアートプロジェクトの先駆けとして位置づけることができるでしょう。

このように、松方幸次郎の思想は時代を超えて応用可能であり、現代社会の持続可能な成長においても大切な羅針盤となります。

第5章 まとめ

松方幸次郎は、日本の近代産業を担った実業家であると同時に、西洋美術を通じて国民の精神的な豊かさを追求した文化人でもありました。川崎造船所の発展に尽くし、さらに「松方コレクション」という大規模な美術収集を行ったことは、日本の産業と文化を同時に育てるという彼の思想を象徴しています。

彼が残した言葉として直接的な記録は少ないものの、「芸術は国民の精神を高める」という理念に示されるように、その行動のすべてが未来を見据えた実践でした。国立西洋美術館が今日も多くの人々に親しまれていることは、松方の志が時代を超えて生き続けている証といえるでしょう。

現代に生きる私たちにとっても、経済的な繁栄と文化的な成熟を両立させるという彼の考え方は大きなヒントを与えてくれます。松方幸次郎の人生は、物質と精神、産業と芸術をつなぐ先駆的な道を歩んだ偉人の証しなのです。

松方幸次郎の生涯と思想は、近代日本の産業と文化の歩みを知るうえで欠かせないものです。より詳しく知りたい方には、彼の人物像と時代背景を描いた書籍 『火輪の海 復刻版 新装 松方幸次郎とその時代』(神戸新聞社 編) が参考になります。歴史の流れとともに松方の足跡をたどれる一冊です。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/23c9c1e6.a4b668df.23c9c1e7.1f4d0899/?me_id=1213310&item_id=15832678&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F6776%2F9784343006776.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)