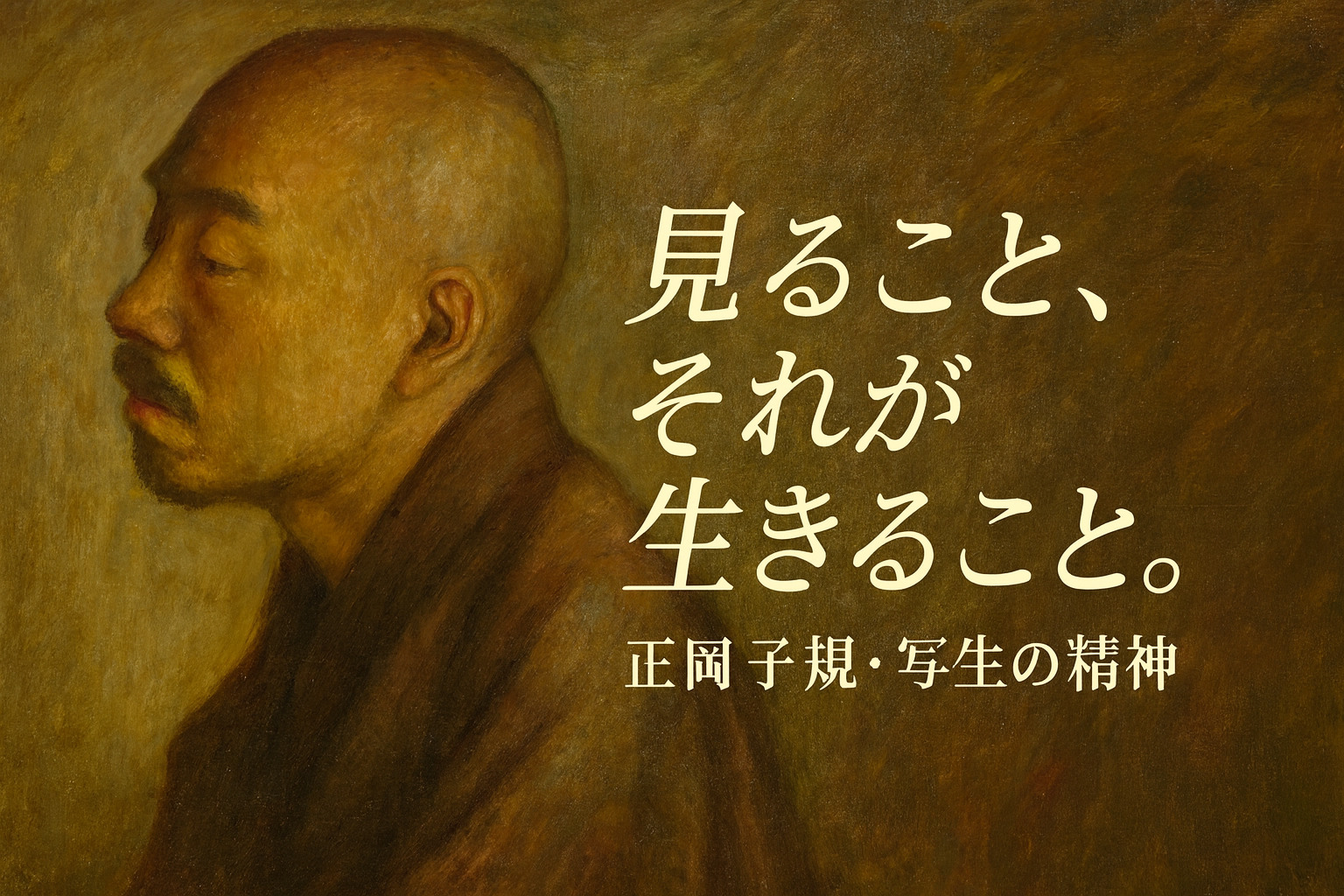

「柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺」で知られる俳人・正岡子規。彼は“写生”という理念を掲げ、感情ではなく「事実」を詠むことで、俳句と短歌を近代文学へと導いた人物です。病に倒れ、六尺の病床にいながらも観察の目を失わなかった子規の生涯と名言には、現代にも通じる“生きるためのまなざし”が息づいています。本記事では、正岡子規の人生、代表作、思想、そしてその精神を現代にどう活かせるかを丁寧に解説します。

第1章 正岡子規の生涯

正岡子規(まさおか しき、1867年〈慶応3年〉10月14日―1902年〈明治35年〉9月19日)は、明治時代に俳句と短歌の近代化を成し遂げた文学者である。伊予国松山(現・愛媛県松山市)の旧松山藩士・正岡常尚の長男として生まれ、本名は常規(つねのり)。幼少期から漢詩や和歌に親しみ、地方随一の秀才として知られた。

1883年、松山中学を卒業後に上京し、共立学校(現・開成高校)で学ぶ。1884年には大学予備門、1887年には第一高等中学校へ進み、1890年に東京帝国大学文科大学哲学科に入学した。その後1891年に国文科へ転科し、1892年の学年試験に落第したため退学を決意。翌1893年に正式に退学した。学生生活の晩年にはすでに文学への志を固め、文章と批評の才能を発揮していた。

1892年12月、新聞『日本』を発行する日本新聞社に入社。文芸欄を担当し、俳句や短歌の改革運動を始める。このころ、従来の感傷的・観念的な作風を退け、自然をそのまま描く「写生」の理念を提唱。これが近代俳句・短歌の方向性を決定づけた。彼の門下からは高浜虚子・河東碧梧桐・伊藤左千夫らが育ち、のちの「ホトトギス派」や「アララギ派」へと発展していく。

「子規」という号は、喀血に苦しんでいた自身を「血を吐く鳥」と呼ばれるホトトギス(子規)になぞらえたことに由来する。1895年には『日本』の従軍記者として日清戦争に赴いたが、帰路の5月に大喀血を起こして神戸で入院。その後は病が悪化し、以後の生涯を病床で過ごすことになった。

しかし、病に倒れても筆を置くことはなかった。自宅の六尺(約180cm)四方の布団の上を「病床六尺」と称し、その中で随筆『墨汁一滴』(1901年)や『病牀六尺』(1902年)、日記『仰臥漫録』(1901年)を執筆した。わずかな体の動きと限られた視野の中で、彼は食事、天気、来客、痛みまでも観察し記録した。そこには、写生主義の核心である「事実をそのまま描く」という精神が貫かれている。

また、子規は学生時代から野球を愛好し、英語の“Baseball”を日本語で紹介した先駆者の一人でもある。彼自身は訳語「野球」を創案したわけではないが(正式な命名者は教育者・中馬庚)、普及に大きく寄与した。俳句と同じく、野球にも観察と公平さを求めた彼らしい文化的姿勢が見える。

第2章 正岡子規の名言とその解説

正岡子規の言葉は、病床での苦痛や孤独を超えて「観察」と「真実」を追求する強い意志に満ちている。彼の名句・名言には、短い中に人生観と文学観が凝縮されており、現代人にも深い示唆を与える。ここでは代表的な作品と言葉を取り上げ、その背景と意味を解説する。

「柿くへば 鐘が鳴るなり 法隆寺」

子規の代表作として最も知られる一句。明治28年、奈良を訪れた際に詠まれた。法隆寺の境内近くで柿を食べたとき、遠くから鐘の音が響いてきた――ただそれだけの情景である。だがこの一句には、秋の静寂、柿の甘み、鐘の余韻が見事に溶け合っており、子規が唱えた「写生」の理念が完璧な形で結晶している。感情を押し付けず、事実の中に美を見出すその姿勢は、後の俳人たちに大きな影響を与えた。

「いくたびも 雪の深さを 尋ねけり」

病に伏した子規が、冬の季節を迎えたときに詠んだ句である。寝たきりの身体では外の雪を見ることもできない。だからこそ、何度も人に尋ねる――「雪はどのくらい積もったのか」と。この一句には、自然を愛し、観察を怠らなかった子規の精神が表れている。現実には動けなくても、心の目で世界を見つめ続ける「生きる観察者」の姿勢がにじむ。

「糸瓜咲て 痰のつまりし 仏かな」

死の前日に詠まれた絶筆の三句のひとつ。病で喀血に苦しみながらも、糸瓜(へちま)の花に目を向け、「仏かな」と静かに言い切るその冷静さは、まさに写生主義の極点である。死を恐怖や悲劇として描かず、事実として受け止め、自然の循環の一部として表現している。この「客観化された死」は、文学を超えて哲学的境地に達している。

「写生とは、実物をありのままに写すことなり」

これは子規が随筆『写生文』や『歌よみに与ふる書』などで繰り返し説いた文学原理である。自然や人間を理想化せず、誇張せず、見たままを写す――それが真の芸術だとした。子規の「写生」は単なる写実主義ではなく、主観と客観の均衡を追う精神的な修行でもあった。現代でいえば「観察と思索を両立させるリアリズム」と言えるだろう。

「病床六尺これわが世界なり」

晩年の随筆『病床六尺』の冒頭の一文。病床の広さはたった六尺(約180センチ)ほどしかない。しかし、その狭い空間を世界として受け入れ、日々の出来事を淡々と観察し、記録し続けた。

この言葉は、限られた状況の中でも「世界を感じ取る心の自由」を教えてくれる。現代の閉塞した社会に生きる人々にも通じる、生の肯定の言葉である。

これらの名言・名句から浮かび上がるのは、「見る」「受け入れる」「残す」という三つの姿勢である。

正岡子規にとって詩とは、感情を飾るものではなく、事実を通して人生を写す鏡であった。

その鏡は今もなお、多くの人に“生きることのリアル”を映し出している。

第3章 正岡子規の思想と文学観

正岡子規の文学思想の中心には、明快な理念がある。それは「写生」と「真実」である。彼は詩や短歌を単なる感情表現ではなく、現実の観察から導かれる知の表現として再定義した。この思想は、明治という時代の科学的合理主義や近代精神と呼応し、日本文学を一段階引き上げた。

写生主義 ―― 感情よりも事実を

子規は「写生とは、実物をありのままに写すことなり」と述べている。

彼が批判したのは、従来の俳句・短歌にあった観念的な修辞である。月や花を「美しい」と言うだけの詩ではなく、月がどのように照らしているのか、花がどのように揺れているのか――観察を通して現実をとらえる詩を目指した。

この態度は、彼の病床生活にも貫かれていた。日常の小さな変化を見逃さず、咳や食事、天気や音まで丁寧に記す『仰臥漫録』や『病床六尺』は、まさに写生文学の到達点である。

俳句・短歌の近代化

子規は俳句を「発句」として連歌の一部に位置づけていた伝統から切り離し、独立した文学形式として確立した。そのため「俳句」という語を定着させた功績者としても知られている。

また、短歌においても『歌よみに与ふる書』で、感傷に流れる万葉調や技巧的な和歌を批判し、自然や人生を「ありのままに詠む」ことを主張した。彼の門下には伊藤左千夫、長塚節、石川啄木などが続き、近代短歌運動の原点となった。

病と観察の哲学

子規の思想は、単なる文学論にとどまらず「生の受容の哲学」にまで及ぶ。

結核によって身体が弱り、視野が六尺の病床に限られたとしても、彼は世界を諦めなかった。そこに「自然の移ろい」や「人のぬくもり」を見出し、感傷ではなく観察として書き残した。

「病床六尺これわが世界なり」という言葉は、制約の中にこそ自由を見出す思想として現代にも響く。

芸術と科学の融合

子規は「俳句を学問する」という姿勢を持ち、感覚だけに頼らず、論理的に文学を分析した。

たとえば、句を構成する季語・リズム・音数を体系的に整理し、批評を「データと理性」によって支えるという、まさに文学の科学化を実践した人物である。

この合理主義的な姿勢は、近代日本における知的改革運動の一環であり、森鴎外・夏目漱石と並ぶ「明治の知性」を象徴している。

正岡子規の思想は、感情を抑える冷静な観察から生まれたが、その根底には「生きたい」という強い意志が流れている。

写生主義とは、無感情ではなく、真実に向かう勇気の文学だったのである。

第4章 正岡子規の思想を現代に活かす

正岡子規の「写生の精神」は、俳句や短歌の世界にとどまらず、現代を生きる私たちの思考や表現、そして生き方にも応用できる普遍的な哲学である。デジタル社会の中で情報が氾濫し、感情が先走りがちな時代だからこそ、子規の観察と誠実さは、より一層の輝きを放っている。

ありのままを見る力 ― SNS時代の“写生”

SNSでは誰もが「感想」を発信するが、そこに“観察”はどれほどあるだろうか。

子規の写生は「感じたままを言う」のではなく、「見たままを言う」ことを重んじた。

現代に置き換えるなら、写真を投稿する前に「何が本当に印象的だったのか」を言葉で描写することが、子規流の表現にあたる。

たとえば風景を前にして「きれい」ではなく、「夕陽が石垣の影を金色にしている」と具体的に言語化する。それだけで、世界はより深く見えてくる。

限られた世界を広げる思考 ― 病床六尺の教え

「病床六尺これわが世界なり」と語った子規は、制約を悲観ではなく創造の契機とした。

現代社会においても、環境や時間の制限を嘆くより、その中で何を見出すかを考えることが大切だ。

在宅勤務や限られた人間関係の中でも、子規のように“観察のまなざし”をもてば、小さな日常の中にも文学的発見や感動は無限に存在する。

仕事と創作に通じる「真実主義」

子規のもう一つの信念は、「事実を基礎とする創作」である。

これは現代の仕事術にも直結する考え方だ。

データや体験を軽視した“印象論”ではなく、実際に見聞きしたことから考えを組み立てる。

報告書、記事、プレゼンテーション――どんな場面でも、根拠ある観察に基づく発言は信頼を生む。

子規が文学において「主観よりも観察を」と説いたのは、現代でいえば“ファクトファースト”の姿勢に通じる。

学びの実践 ― 読む・詠む・書く

子規を学ぶ最良の方法は、作品を読むだけでなく「自分で詠む」ことである。

写生の第一歩は、「対象を十秒見る」「その場の空気を感じる」「五感のうち二つを描写する」こと。

これを意識するだけで、短い俳句でも文章でも、世界の解像度が高まる。

また、子規の随筆『墨汁一滴』『病床六尺』を読むと、観察とユーモアの融合が見えてくる。彼の文体は難解ではなく、むしろ現代のエッセイの原点といえる。

読者にすすめたい一冊

子規の思想と作品を体系的に学ぶなら、『決定版 正岡子規全集』(文豪e叢書)がおすすめだ。

明治日本文学を代表する俳句・短歌・随筆・評論が収められ、初期から晩年までの成長と変化が一望できる。

588円という手頃な価格で、スマートフォンでも読みやすく、子規の「生きた言葉」に直接触れられる一冊である。

DMMブックスで『決定版 正岡子規全集』を読む(税込588円)

正岡子規が遺したのは、言葉や句以上に「観察する勇気」と「事実を愛する精神」である。

忙しさや不安に追われる現代だからこそ、子規のまなざしを取り戻すことが、

心の静けさと創造力を取り戻す第一歩となる。

第5章 まとめ ―― 正岡子規が教える、生きることと見ること

正岡子規は、わずか34年の短い生涯の中で、俳句・短歌・随筆・評論のすべてを革新した。

その中心にあったのは、「写生」――現実をそのまま見る勇気である。

彼の文学は、決して華やかな装飾や技巧のためにあるのではない。

病に伏し、六尺の寝床の上で世界を見つめ続けたその視線は、苦痛の中にも事実を愛し、現実の中に美を見出そうとする「観察者のまなざし」であった。

「柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺」には、旅人の心の静けさと季節の音が、

「糸瓜咲て痰のつまりし仏かな」には、死をも恐れぬ精神の透徹さが宿る。

どちらの句も、子規の哲学である「事実の中に真実を探す」という信念の証である。

現代の私たちは、情報にあふれた時代を生きている。

しかし、だからこそ子規の写生主義――「見たことをそのまま書く」という原点に立ち返ることで、

言葉に誠実さが戻り、心の静寂を取り戻せるのではないだろうか。

文学とは、特別な才能ではなく「気づく力」の集積である。

正岡子規の残した言葉と作品は、観察することの尊さ、そして生きることの強さを教えてくれる。

彼の遺志を今に伝える松山市の「子規記念博物館」では、原稿や日記、愛用の筆や墨壺が展示されており、子規が見つめた世界を追体験できる。

ページの上の言葉だけでなく、現地を訪ねることで、子規が「生きて書いた」呼吸までも感じ取ることができるだろう。

正岡子規の文学は、過去の遺産ではなく、今も呼吸し続ける「生きた思想」である。

それは、私たちが日常の中で見逃している「小さな美」をもう一度見つけるための灯火だ。

写生とは、世界をもう一度正直に見ること。

そしてそれは、より良く生きるための最初の一歩でもある。