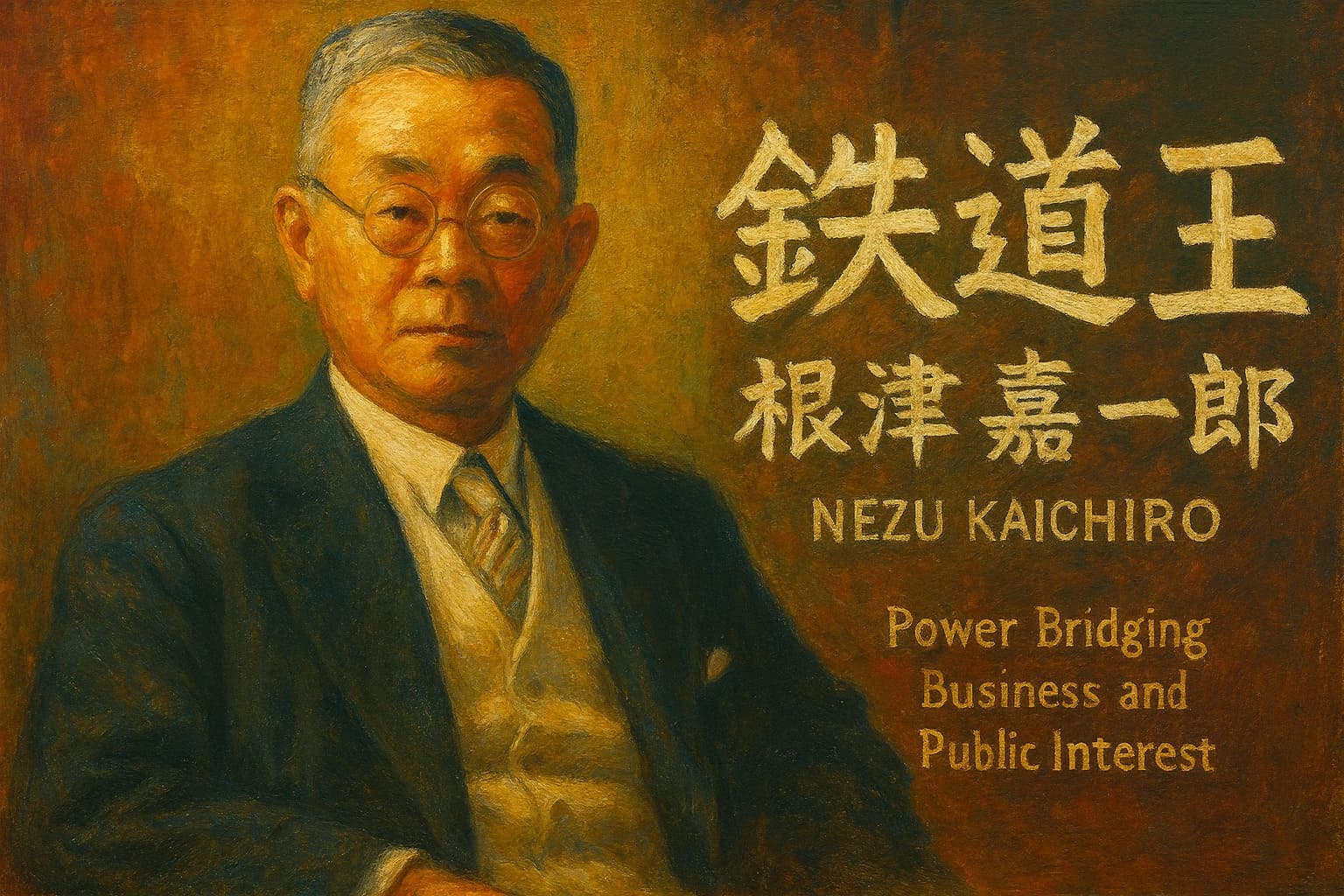

根津嘉一郎(ねづ かいちろう)は「鉄道王」と呼ばれた実業家であり、政治家・慈善家としても知られています。初代は東武鉄道を中心に数多くの鉄道会社や事業を率い、根津財閥を築きました。2代目は戦後の東武鉄道を再建し、半世紀以上にわたり発展を導きました。また、根津美術館や武蔵学園の創設など文化・教育にも大きな足跡を残しています。本記事では、初代と2代それぞれの生涯と業績、共通する思想、現代的な意義を詳しく解説します。

第1章 根津嘉一郎の生涯

根津嘉一郎(ねづ かいちろう)は、明治から昭和にかけて活躍した日本を代表する実業家であり、政治家、そして慈善家でもありました。一般的に「根津嘉一郎」といえば初代(1860–1940)を指しますが、戦後の東武鉄道を長期にわたり経営した二代目(1913–2002)も大きな足跡を残しています。ここでは両者の生涯を整理します。

初代 根津嘉一郎(1860–1940)

1860年、甲斐国山梨郡正徳寺村(現・山梨県山梨市)に生まれました。豪農の家に育ち、幼少期から負けず嫌いで学業にも熱心でした。青年期に上京して軍人を志したものの挫折、その後は漢学を学び、地方政治に関わります。20代後半には村会議員・県会議員を歴任し、地元の政治に貢献しました。

実業の世界では鉄道事業に参入し、経営不振にあった私鉄の再建を次々と成功させ、「鉄道王」「私鉄王」と呼ばれるようになります。とりわけ1905年に社長となった東武鉄道では、弱小企業だった同社を関東最大級の私鉄に育て上げ、現在の東武グループの礎を築きました。さらに電力・ガス・鉱山・製糸業など幅広い分野に投資し、一代で「根津財閥」と呼ばれる地位を築き上げました。

一方で教育・文化事業にも尽力しました。旧制武蔵高等学校(現・武蔵大学、武蔵中学校・高等学校)を設立し、次世代を担う人材育成に注力。また東洋美術を蒐集し、後の根津美術館へと受け継がれる文化遺産を残しました。1940年に没するまで、実業と社会奉仕の両立を体現し続けた人物でした。

二代目 根津嘉一郎(1913–2002)

1913年、初代の長男として生まれ、幼名は藤太郎。東京帝国大学経済学部を卒業後、東武鉄道に入社しました。1940年に父の死去に伴い家督を継ぎ、翌年にはわずか27歳で東武鉄道社長に就任します。

戦後の混乱期、二代目は長期にわたり東武鉄道を率い、沿線開発と都市交通の整備を推進しました。その在任期間は実に53年に及び、東京証券取引所上場企業の中でも最長記録とされています。文化活動にも熱心で、根津美術館の再建や日本陶磁協会の理事長を務めるなど、芸術文化の発展にも尽力しました。2002年、88歳で死去するまで、父の遺志を受け継ぎながら時代に即した企業経営を貫きました。

第2章 名言と理念の解説

根津嘉一郎は「名言」として残された短い言葉は多くありませんが、その生き方や事業方針にこそ彼の理念が表れています。特に初代が示した考え方は、鉄道事業や社会活動の根幹を支えていました。

代表的に伝えられるのは、「鉄道は人を運ぶだけでなく、人の心を結ぶものだ」という理念です。鉄道は単なる移動手段ではなく、地域と地域、人と人をつなぐ公共の器であるという考え方で、利益の追求を超えた社会的使命を重視していたことが分かります。

また、財の扱いに関しても、「財は社会に還すべきである」という思想を持っていました。私財を蓄えるだけでなく、教育機関の設立や美術品の公開を通じて社会に還元した姿勢は、この理念に基づく行動といえます。

二代目も同様に、東武鉄道の再建を通じて「企業は沿線社会と共に発展すべき」という信念を持ち続けました。長期視点で沿線開発を進め、交通と都市の調和を図った点は、父の理念を引き継いだものといえます。

こうした考え方は「言葉」以上に「実践」として残り、現代の企業経営や社会活動にも通じる普遍的な価値観を示しています。

第3章 共通する思想

初代と二代の根津嘉一郎には、時代を超えて共通する思想が見られます。それは「公益性の重視」「長期的な視野」「文化と教育への投資」という三つの柱に集約されます。

まず、公益性の重視です。初代は鉄道を単なる営利事業ではなく、地域社会をつなぐインフラとして捉えました。赤字路線であっても将来性を見込んで投資し、地域経済の発展に寄与しました。二代もまた、戦後の復興期に沿線開発を推し進め、生活基盤の整備を通じて地域と共存する経営を徹底しました。

次に、長期的な視野です。初代は東武鉄道を弱小企業から大手私鉄へと成長させ、一代で「根津財閥」を築きました。二代は半世紀以上にわたって経営トップを務め、持続的な成長を可能にしました。短期的な利益にとらわれず、数十年先を見据えた投資や開発を行った姿勢は共通しています。

最後に、文化と教育への投資です。初代は武蔵学園の創立や美術品の収集・公開に尽力し、文化と教育の発展に貢献しました。二代も根津美術館の復興・運営に深く関わり、芸術と教育を社会に開かれた形で支援しました。

このように、二人の根津嘉一郎に通底するのは「事業で得た利益を社会に還元し、人と地域を未来へつなぐ」という思想であり、これが根津家の精神的な遺産として今も評価されています。

第4章 現代に活かす教え

根津嘉一郎の思想と実践は、現代の社会や企業経営にも大きな示唆を与えます。

まず、公益性を基盤とした事業展開です。初代が鉄道を地域社会の基盤と位置づけたように、今日の企業も持続可能性や地域貢献を経営の中心に据える必要があります。単なる利益追求ではなく、地域や利用者の暮らしを豊かにするという視点が長期的な信頼を生み出します。

次に、長期的な視野に立った投資です。二代が半世紀以上にわたり経営を続け、沿線開発を都市計画と結びつけたように、現代の企業にも数十年先を見据えた戦略が求められます。短期的な収益にとらわれず、持続的な成長につながる分野に資源を振り向けることが重要です。

さらに、文化と教育への積極的な関与です。根津家が美術館や学校を設立・運営したように、企業や個人が文化・教育に投資することは、社会全体の底上げにつながります。デジタル社会においても、知識や芸術を共有する仕組みづくりは未来を育む基盤となります。

現代におけるSDGsやESG投資の潮流も、根津嘉一郎の理念と響き合うものです。経営資源を社会と文化に還元し、未来への責任を果たす姿勢は、時代を越えて通用する普遍的な教えといえるでしょう。

第5章 まとめ

根津嘉一郎の生涯は、まさに「実業と公益の両立」を体現した歴史でした。初代は東武鉄道をはじめとする数多くの鉄道会社を再建し、「鉄道王」と呼ばれるまでに成長しました。同時に、武蔵学園の創設や根津美術館の礎となる美術収集など、教育と文化の分野にも積極的に資金と情熱を注ぎました。

二代は戦後の混乱を乗り越え、半世紀以上にわたり東武鉄道を率い続けました。沿線開発や都市交通網の整備を進めることで、地域社会の発展を支えた功績は計り知れません。また、文化活動や芸術への関与を通じて、父の理念を時代に合わせて実践しました。

二人に共通していたのは、事業を通じて社会を豊かにし、その利益を教育や文化に還元するという思想です。これは現代の企業にとっても、サステナビリティや社会的責任を果たす上で学ぶべき大切な指針となります。

根津嘉一郎の足跡は、鉄道や美術館といった形で今も私たちの暮らしや文化に息づいています。社会のために資本を活かすという姿勢は、これからの時代を生きる私たちにも強いメッセージを投げかけています。

努力を続ける原動力は、先人の言葉からもらえるもの。

根津嘉一郎の名言「不平不満は、出世の行きづまり」を

直筆書道色紙で飾れば、日々の挑戦を励ます力になります。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4bf7dbfa.f559c7c0.4bf7dbfb.44d30e58/?me_id=1405864&item_id=10017836&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frittermind%2Fcabinet%2Fitem%2Fy%2Fy0000-y0499%2Fy0393.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)