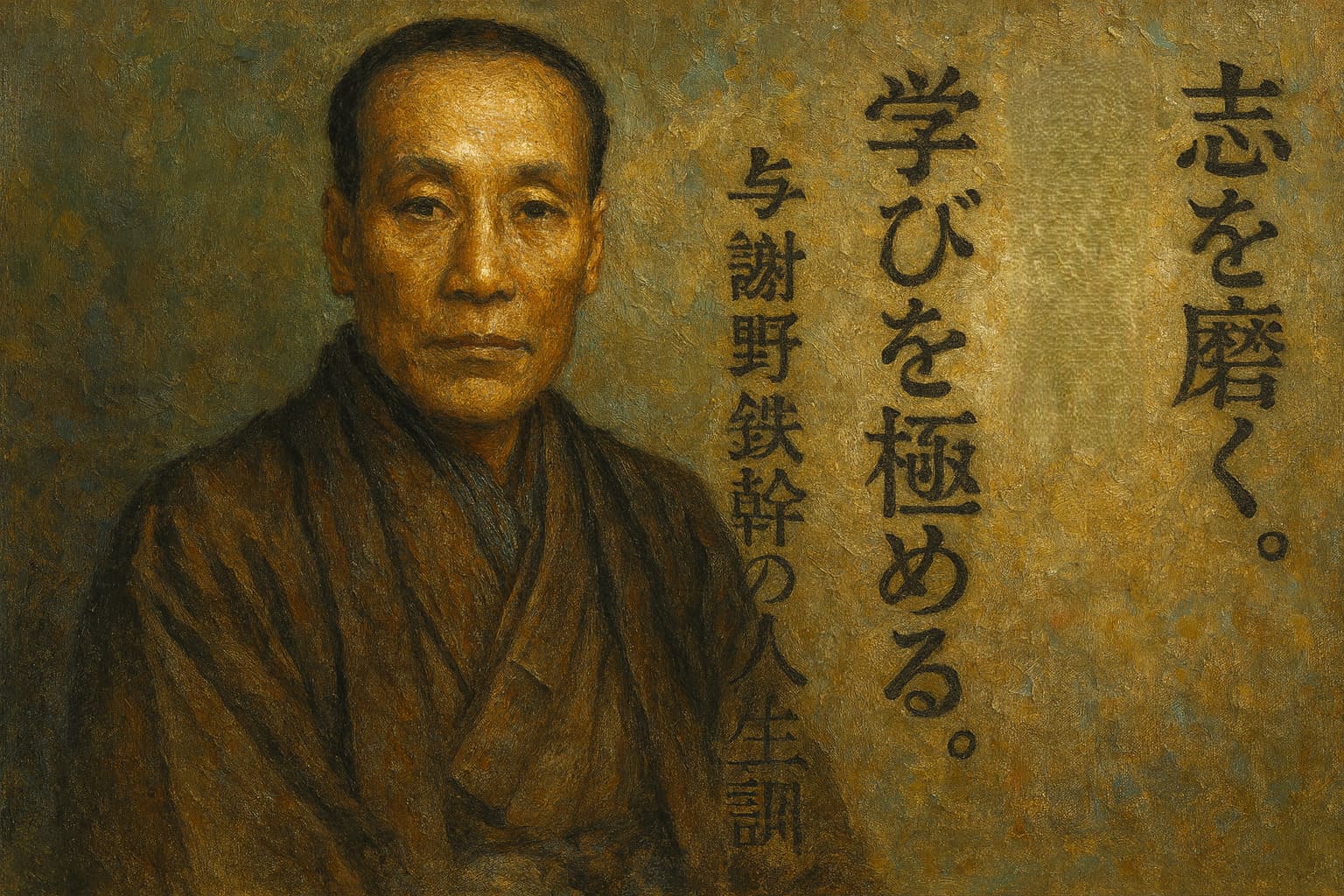

明治時代の詩人・与謝野鉄幹は、近代短歌の革新を担い、『明星』を創刊して浪漫主義の波を広げた人物です。彼の名言「書を読まば最上の書を、師を択ばば第一流の人を」は、現在も“学びと成長”の本質を表す言葉として語り継がれています。

本記事では、鉄幹の生涯や思想、そして妻である与謝野晶子との愛と共鳴を通じて、「一流を志す哲学」の本質に迫ります。

第1章 与謝野鉄幹の生涯 ― 明治の詩と恋に生きた浪漫主義者

与謝野鉄幹(よさの てっかん、本名:寛〔ひろし〕)は、1873年に京都府で生まれた。幼少期から古典文学に親しみ、若くして和歌の新風を求めて東京へ出た。師である落合直文のもとで歌を学び、次第に既存の和歌に対する批判精神を強めていく。

明治30年代、日本は文明開化の波の中にあり、文学もまた新しい表現を模索していた。鉄幹は、伝統的な感傷や形式に縛られた和歌を「亡国の音」と断じ、力強く生きる人間の感情を歌うべきだと主張する。1899年には文学結社「東京新詩社」を設立し、翌年に雑誌『明星』を創刊した。ここから北原白秋、吉井勇、石川啄木など、後に日本文学を代表する多くの詩人が巣立っていった。

1901年、弟子であった与謝野晶子と結婚。晶子の『みだれ髪』を世に送り出し、夫婦で文学界を席巻した。鉄幹は「愛と詩」を人生の中心に据え、社会や権威にとらわれない自由な表現を追求する。その姿勢は、明治という時代にあって極めて革新的であった。

晩年は教育にも力を注ぎ、慶應義塾大学の教授や文化学院の学監を務め、若者に詩と思想の自由を説いた。1935年、62歳で逝去。生涯を通して、文学と理想のために燃え続けた詩人であった。

明治の恋と詩が交錯した与謝野夫妻の作品を原文で味わえる一冊。

浪漫主義の原点を知るなら、まずこの文庫から。

第2章 名言「書を読まば最上の書を、師を択ばば第一流の人を」の真意

与謝野鉄幹の代表的な名言に、

「書を読まば最上の書を、師を択ばば第一流の人を」

という言葉がある。

一見すると単純な格言に思えるが、そこには鉄幹の信念と人生哲学が凝縮されている。彼は、学問も芸術も「何を学ぶか」「誰から学ぶか」でその深さが決まると考えていた。中途半端な知識や凡庸な師に甘んじることは、魂の成長を止める行為であるとまで言い切っている。

この言葉は、鉄幹自身の生き方の反映でもあった。彼は常に“最上”を求め、文学においても妥協を許さなかった。明治の文壇が古い形式や序列にとらわれていた時代、鉄幹は既存の枠を壊し、新しい表現を切り開いた。彼にとって「最上の書」とは、単に名著や古典を指すものではなく、「心を揺さぶり、行動を変える書」であった。そして「第一流の人」とは、社会的地位や名声ではなく、自らの信念に誠実で、常に成長を求める人物を意味していた。

この名言は現代にも通じる。インターネットで情報があふれる今だからこそ、「何を選び、誰から学ぶか」という意識が試されている。鉄幹の言葉は、自己研鑽の指針として、時代を超えて光を放ち続けている。

“一流を目指す心”を日々思い出させてくれる格言色紙。

学びの場や書斎に飾れば、志を新たにできる一枚です。

第3章 “ますらおぶり”に込められた鉄幹の思想

与謝野鉄幹の文学を語る上で欠かせないのが、「ますらおぶり」という言葉である。

これは“雄々しさ”や“剛健な精神”を意味し、鉄幹が唱えた近代短歌革新の核心的理念だった。

明治時代、和歌は長く「優美」「繊細」「感傷」といった表現が主流であり、どこか現実から離れた世界の詩であった。鉄幹はそれを真っ向から否定する。彼は『亡国の音』の中で「委靡繊弱の文は乱世を胚胎し、豪宕悲壮の文は盛世を胚胎す」と述べ、柔弱な文学は国を衰えさせ、力強い文学こそが社会を盛んにすると主張した。

この思想には、単なる文学論を超えた人間観がある。鉄幹にとって“ますらおぶり”とは、言葉の力によって現実を変えようとする意志の表れであった。

彼は詩人を「感情の職人」としてではなく、「精神を導く者」として位置づけ、文学に“行動する力”を求めたのである。

その影響は、『明星』を通じて北原白秋、石川啄木、与謝野晶子など後進の詩人たちに広がった。彼らは各々の感性で“生きる力”を詠い、近代文学に新しい息吹をもたらした。つまり鉄幹の提唱した“ますらおぶり”は、単なる文体の刷新ではなく、「生命の詩学」だったといえる。

現代においても、この精神は自己表現やリーダーシップの根幹に通じる。

困難に立ち向かいながらも信念を貫く――それこそが、与謝野鉄幹の目指した“ますらおの道”である。

第4章 与謝野晶子との共鳴 ― 愛と創造のパートナーシップ

与謝野鉄幹の生涯を語るとき、妻であり詩人でもあった与謝野晶子の存在を抜きにすることはできない。

二人の出会いは、鉄幹が主宰していた雑誌『明星』への投稿に始まった。

堺の女学校教師であった晶子の歌に宿る強烈な情熱と自由な精神に、鉄幹はただちに魅了されたという。

やがて彼女の才能を見出し、『みだれ髪』を出版に導いた鉄幹は、彼女と共に文学の新時代を切り開くこととなる。

結婚後も、鉄幹と晶子は互いの表現を刺激し合い、創作の高みを競いながら歩んだ。

鉄幹の唱える“ますらおぶり”の剛健な理想と、晶子の繊細で情熱的な抒情性は、対照的でありながら見事に調和し、『明星』は日本浪漫主義の象徴となった。

二人の関係は、師弟でもあり同志でもあり、何より“創造の伴侶”であった。

しかし、華やかな文壇生活の裏には、十三人の子を育てる苦労や経済的な困窮もあった。

それでも鉄幹は「芸術は生活の上に咲く花である」と語り、詩と家庭の両立を諦めなかった。

晶子もまた、妻として母として、そして文学者として、自立した女性の姿を貫いた。

晩年、病に伏した晶子を前に、鉄幹は「わが妻よ君を守りて足らざりき」と詠んだ。

その一首には、詩人としてではなく、一人の夫としての深い愛と悔恨が滲んでいる。

二人の絆は、文学と人生が一体となった“共鳴の芸術”であり、互いの存在が、相手の才能を最大限に引き出す原動力となったのだ。

第5章 まとめ ― 一流を目指す生き方と現代への教訓

与謝野鉄幹の生涯は、文学と理想に生きた挑戦の軌跡である。

彼は「書を読まば最上の書を、師を択ばば第一流の人を」という信念のもと、常に自らの限界を超え、最高の知と芸術を追い求めた。

その姿勢は、単なる文学者としてではなく、“人生の鍛錬者”としての誇りに満ちていた。

鉄幹の掲げた“ますらおぶり”の精神は、時代を超えて今を生きる私たちにも通じる。

困難や不安の多い現代においてこそ、自分の信念を貫き、志高く学び続ける姿勢が求められている。

“最上の書”とは、心を震わせ、明日を変える力を持つ一冊であり、“第一流の人”とは、名声ではなく真摯に生きる姿勢を持つ人のことだろう。

与謝野鉄幹の人生は、学び・愛し・創り続けることの尊さを私たちに教えてくれる。

彼が灯した理想の火は、与謝野晶子をはじめ、後進の詩人たち、そして現代の私たちの心の中にも、確かに生き続けている。